腰痛の思わぬ原因とは…

2023年07月10日

西葛西にお住まいで常日頃から腰が痛い!腰が痛いのが当たり前の人は必見!

こんにちは!あさひろ西葛西駅前整骨院です!

当院では慢性腰痛持ちの方への治療アプローチとしてお身体の矯正を行っております!

なぜならば、姿勢が猫背になってしまうと肩凝りだけではなく腰痛の原因にもなってしまうからです!

姿勢が気になる、腰が痛いかたは是非一度、ご相談ください!

2023年07月10日

西葛西にお住まいで常日頃から腰が痛い!腰が痛いのが当たり前の人は必見!

こんにちは!あさひろ西葛西駅前整骨院です!

当院では慢性腰痛持ちの方への治療アプローチとしてお身体の矯正を行っております!

なぜならば、姿勢が猫背になってしまうと肩凝りだけではなく腰痛の原因にもなってしまうからです!

姿勢が気になる、腰が痛いかたは是非一度、ご相談ください!

2023年03月27日

こんにちは!

西葛西あさひろ鍼灸整骨院です!!

「ぎっくり腰」!

季節の変わり目であるこの時期にとても多いです!

驚くことに、すごい負担がかかってぎっくり腰になってしまう人は少なく、多くは軽微な外力(くしゃみや咳、うがいなど)で、ギックリ腰になっております!

「ぎっくり腰」は、全身の筋肉疲労のによって、筋肉や関節が徐々に負担がかかるようになって「ギクッ」となるので、早期にお身体のメンテナンスをすることオススメいたします!

困ったときはまずは、当院へお気軽にご連絡下さいね!!

2021年05月25日

皆さん、こんにちは!

コロナウイルスの流行しておりますが、皆様が安心してご来院頂けるよう、当院での新型コロナウイルス感染症対策への取り組みを、再度ご紹介したいと思います!!

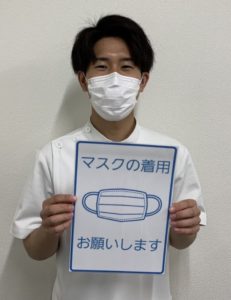

●マスク着用でのご来院のお願い

当院へのご来院の際は、マスクの着用をお願い致します!スタッフ一同マスク着用での対応となりますが、マスクの下から笑顔で皆様にご対応させて頂きます!!

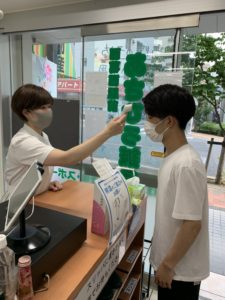

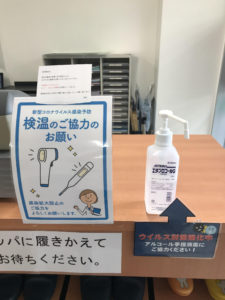

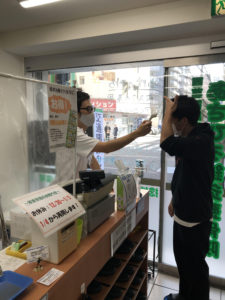

●入口での手指消毒後、検温チェック

ご来院の際は、まず手指消毒と検温にご協力下さい!!

スタッフも毎朝検温を行い報告を義務付けています!

※検温の際、万が一熱があった場合は、施術をお断りさせて頂いております。

予めご了承下さい。

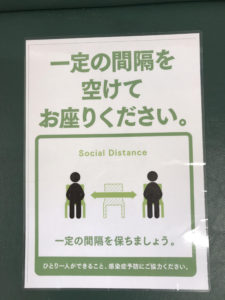

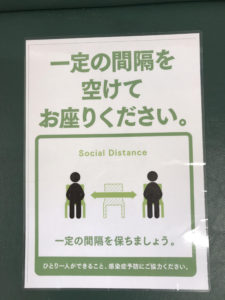

●ソーシャルディスタンス

消毒・検温後にお待ち頂く待合室では、一定の間隔を空けて席をご用意しております。

●換気について

入口は可能な限り開放して換気をしており、さらに院内ではサーキュレーターや空気清浄機を使用しております!!!

●施術枕の消毒や人の触れる場所への消毒の徹底

施術後は、使用した枕を必ずアルコール綿花で消毒しております。また人が触れる所には都度消毒を行うようにしております!!

●最後に・・・

こんな世の中ですが、まず自分たちに出来ることを徹底的に行い、

皆様に安心して施術を受けて頂ける環境作りに日々努めております!!

皆様のご来院を心よりお待ちしております!

2021年02月1日

皆さんこんにちは!あさひろ鍼灸整骨院です!

コロナウイルスとの生活も1年が経ちますが、当院では皆様が安心して施術を受けられるような環境づくりに努めております。

その中で、当院での新型コロナウイルス感染症対策についてご案内させて頂きます!

●入口での手指消毒励行

・スタッフはもちろんの事、患者様にも入口にて手指消毒のお願いをしております。

●入口での検温チェック

・手指消毒後施術前に必ず検温チェックをさせて頂いております。政府ガイドラインに従い37.3℃の発熱があった場合の施術はお断りしております。

●待合室でのソーシャルディスタンスの確保

・お待ちいただく際にお隣との距離を取るために、一定の間隔をあけてお待ち頂いております。

●換気に関して

・入口のドアを開放し、院内ではサーキュレーター・加湿機能付き空気清浄機を完備しており、常に空気の入れ替えが起こるよう努めております!

●ベット枕の毎回の消毒

・ベット枕は使い捨てのペーパーを引いており、施術後その都度消毒をしております!

・他にも、密対策として予約優先制を導入したり、スタッフの毎朝の検温の実施、人が触れるところへの毎回の消毒等、患者様が安心してご来院できるような環境づくりに努めております!

スタッフ一同マスクを着用しての施術ご対応となりますが、マスクの下は全力の笑顔で皆様の健康を全力でサポートしていきます!!

安心してご来院ください!

皆様のご予約心よりお待ちしております!!

2021年01月26日

テスト投稿です。